课堂教学展风采

主题教研促成长

为了提高课堂效率,2022年10月19日我校在笃行楼六楼多功能厅开展本学期第八周数学教研活动,教研活动是教学当中的重要环节,是教学的另一种关键形式,没有教研则没有好的教学方法,因为教研可以使教师互相借鉴、交流、促进,可以推动教师专业水平的提高。

本次活动在吕俊杰老师的主持下拉开序幕。

主题

“双减”背景下,小学数学概念教学课例

展示活动

活动流程

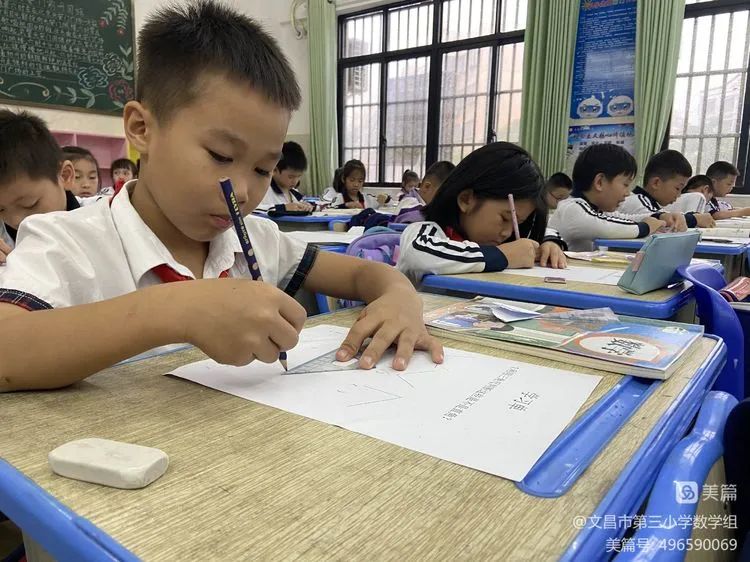

1.三年级组展示课

韩丽雪老师《倍的认识》

2.测评

3.四年级组展示课

王彩萍《角的分类》

4.测评

5.授课教师反思(教学内容、目标、重难点、教学方法过程及效果等)

6.同年级组的老师根据观课点进行议课,年级组长小结点评,其它老师补充。

7.总结

一、展示课

韩丽雪老师通过用手拍节奏导入新课,调动学生的学习兴趣,让学生感受到倍的意义,引出课题倍的认识。通过圈一圈、画一画的一系列操作,让学生联系生活实际,感受到不一样的数学课堂。

让学生探讨各萝卜之间有怎样的关系。

通过圈一圈、画一画找出“倍”的关系。

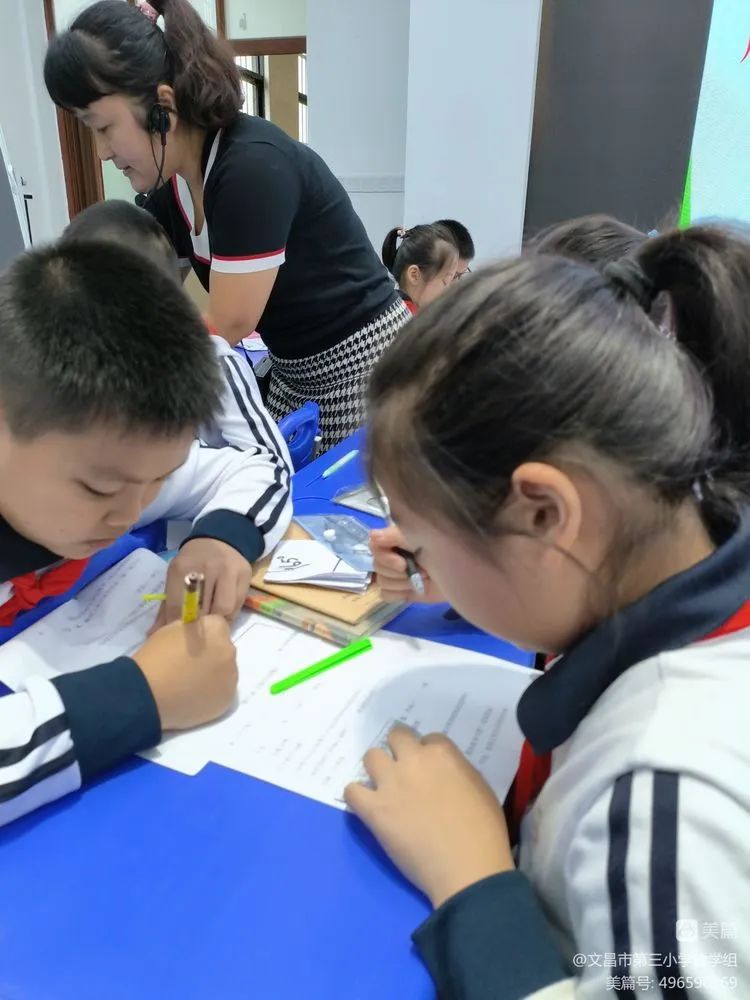

小组合作,用小棒摆出倍的关系,老师巡视指导。

小组展示,“我展示,我倾听”

老师小结:什么情况下倍的数量不同,也就是比的标准变了,倍数也就变了。

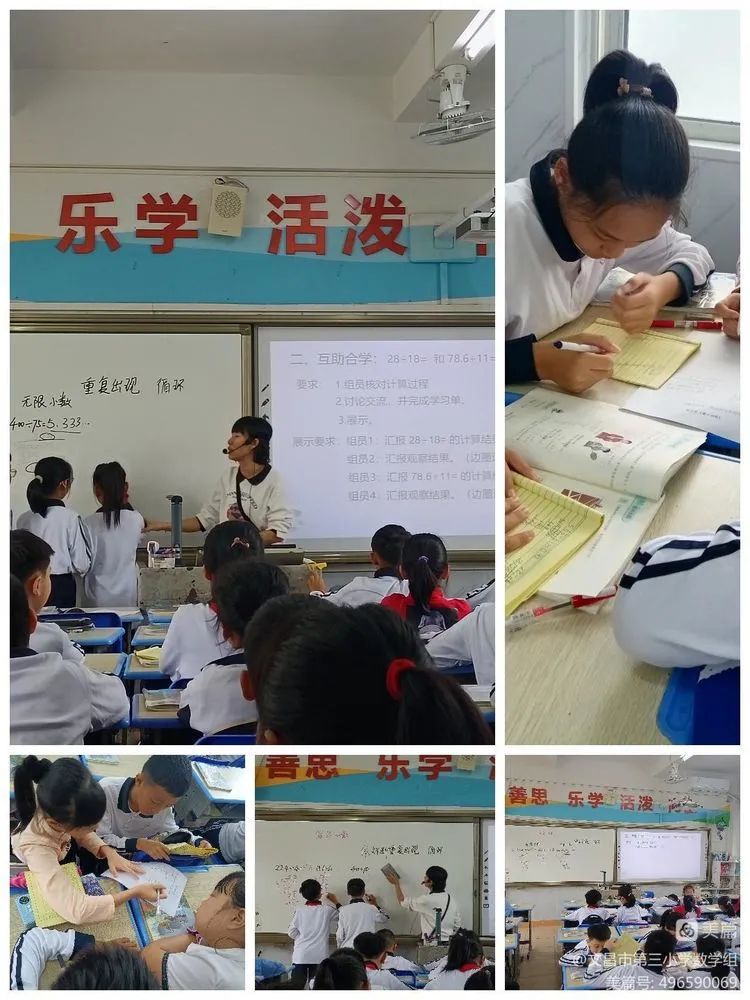

王彩萍老师通过观察、比较、操作等数学活动,培养学生动手操作、观察比较、抽象概括、语言表达能力,进一步建立几何图形的空间观念;初步培养学生自主探究的学习能力。

认识平角与周角,掌握几种角之间的关系。

同桌两人用活动角边说边演示:平角的形成过程。

互助合学。(方法迁移,用研究平角的方法去互助合学周角)

汇报交流

教师小结:如何去分类角,只要区别平角与直线、周角与射线,掌握平角、周角的本质特征。

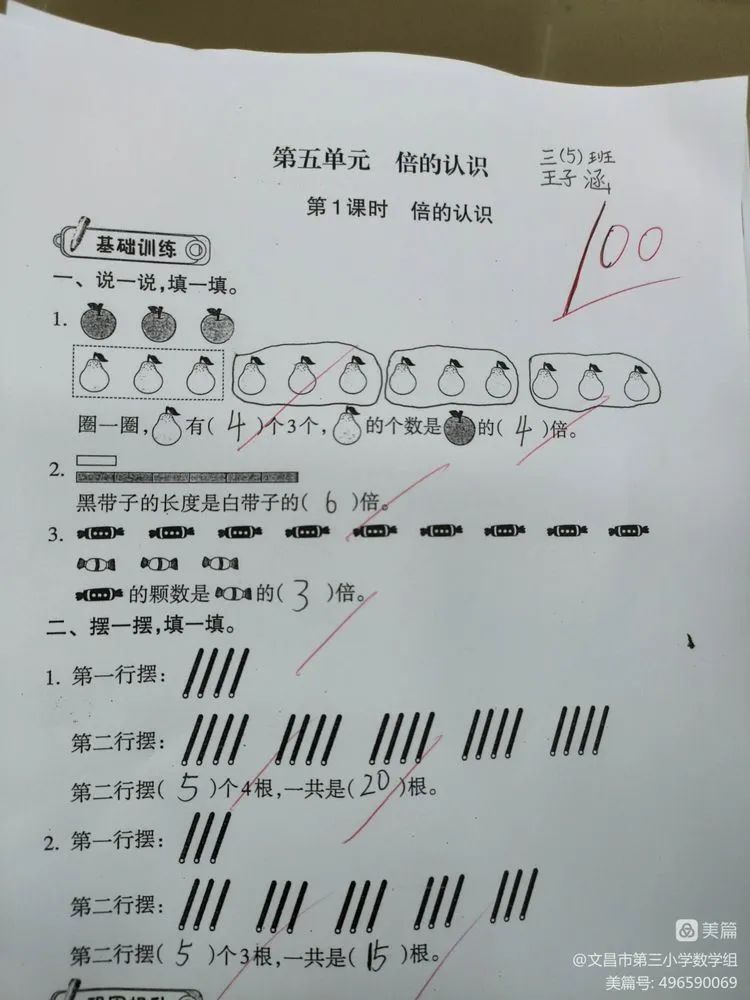

二、测评

三年级《倍的认识》课堂检测

全班53人参评,100分的37人,90分以下的12人,80分以下4人。

四年级《角的分类》课堂检测

全班53人参加,100分14人,90分23人,优秀率占70%;1人不及格,占全班的2%。

三、授课教师反思

韩丽雪老师自评

“倍的认识”是学生接触“倍”的概念的第一课,教学目标:

1.结合具体情境,利用旧知识迁移理解“倍”的意义,建立“倍”的概念。

2.在观察、比较、变化、抽象中,让学生经历建构倍的直观模型的学习过程,把握理解“倍”的本质。

3.数学活动中培养学生操作、推理、迁移及语言表达的能力,发展基本数学素养,培养学生养成良好的学习习惯。重点:通过观察、操作,初步理解“倍”的含义。难点:建立“倍”的概念。

由于倍的概念比较抽象,学生不易理解,所以本节课以创设情境、自主探究的方式导入新课,从而激发学生的学习兴趣。在探究新知的过程中,注重方法的渗透,通过摆一摆,画一画等活动,如在引导学生摆各种萝卜的根数这一环节中放手让学生动手,动脑巩固新知,这样学生对“倍”的概念的理解得到了升华,便于形成对“倍”的概念比较完整的认知结构,使学生体验到有序思考的方法,较好地理解和巩固了新知。

王彩萍老师自评

1. 《角的分类》教学反思,关于角的知识,学生在二年级已有初步的接触,但是大都属于直观地描述。本册是在二年级的基础上恰当抽象出图形的特征,系统学习角的概念、角的度量、角的分类和角的画法等等。角的分类是本单元第三课时,是在学生已初步认识角,会用量角器量角的基础上进一步认识平角、周角,根据角的度数分类,区分直角平角、锐角、钝角和周角。这节课的难点是平角和周角的形成过程。

我将整节课置于活动角的演示过程中,并把“由一点引出的两条射线组成的图形叫做角”作为判断平角和周角的依据,这是对学生用角的组成来判断角的一个知识提升,为了完成教学目标,我把这节课分为以下几个环节进行:

1.复习旧知:在动态角的演示中,复习角的相关知识,回顾锐角、直角和钝角,并以直角的度数为教学突破口,进一步认识直角。

2.认识平角:这个环节我又分了以下几个步骤进行:质疑--引出平角--辨析--学生用活动角摆出平角--探究平角的度数--探索平角和直角之间的关系--教师小结。

3.认识周角:在这个环节中,组织学生通过互助合学,将研究平角的方法迁移到对周角的研究上。为了突破平角、周角的形成过程这个教学难点,我除了设计以上教学步骤还很好的运用了多媒体展示动态的角,和活动角操作来帮助学生认识平角、周角。本课时的教学,我大胆组织教材,层次分明,重点突出,分散难点,始终围绕着教学目标进行教学,使学生进入有序思维,整个教学过程注重学生参与,充分体现以学生为主体的作用,本节课板书大方,一目了然,各个环节衔接合理。本课不足之处:纵观整节课,教学目标还是很好的完成了,但是还是存在。

很多不足:

1.在判断平角和周角是不是角时,教师没有指着角的符号来提问学生。指向不明,应该直接指着角形成的过程,这样学生能很快的进行辨析。

2.学生容易把平角、周角和直线、射线混为一谈,教学中,我注重强调它们之间的区别,没有将相似点进行细致的分析。

3.我作为一个教师,在语言的组织方面还有很多不足,需要在今后的教学中多加锻炼。对本课存在的疑问:在课件动态演示由平角到周角的这个过程中,是否有必要在180°和360°之间的270°稍作停留,让学生判断这时的图形是不是角,如果是一个角,猜想一下它的度数,通过判断想加强学生对“两条边叉开的越大,角越大”这句话的理解,为周角的认识作铺垫,让学生知道周角是360度,而不是0度,也让学生知道180度和360度之间还有别的角存在。

四、其他教师点评

韩瑕老师的评课

韩丽雪老师在整体的设计比较合理,重点突出,突破难点,方法有效。本节课首先运用了情境教学方法,上课开始,老师就以打节拍引入,为倍的认识做好铺垫,从而则激发学生的学习兴趣,所谓好的开始是成功的一半。其次通过小组交流图形的特征,互相分享的方法,学生能从其他同学的答案中获取灵感的启发,又能促进学生之间的交流互动,提高学生的表达能力与合作能力培养。

符玉珠组长评课

通过王彩萍老师这一节课的授课, 关于角的分类是在学生初步认识角,会用量角器量角的基础上进行教学的。一开始,教师通过问题“什么是角?关于角你还知道哪些知识?”为促进概念的同化,认识平角、周角做好铺垫。为了突破难点,抓住学生的认知冲突,教师借助折扇介绍平角和周角,让学生观察比较、动手实践,并围绕“这个角与前面的几种角有什么不同之处”“这个图形还是角吗”等问题展开讨论,使学生的思维相互碰撞,在此过程中学生认真思辨、积极探索和自我建构,对平角、周角概念的理解升华。

李明坊老师评课

1. 韩老师作为一名资深的老师,在《倍的认识》这节课上都考虑到实物操作到图片到抽象,还是否考虑这个框里面不管放多少个,下面有同样多,这里韩老师做的比较好。改变了一份量,然后是否还要加入,从一些抽象到概念的转入,使整个课堂会更加生动一点。

2.王彩萍老师整个课堂的讲授都提现知识的体系化,表达的一致性,与课标是比较契合。通过测量,让学生知道直角等于90度,从而进一步认识直角,用直观认识过渡到度数来定义,对锐角、钝角的认识也需要上升到数学层面的抽象,即用度数范围来定义这两种角。从动态的角度引出平角和周角,将五类角的关系建立在一个动态过程上认识,有利于学生的理解不同角之间的关系,更有利于学生对“角”的相关知识作为系统认识。

彭教授评课

这两节课都是让学生用数学的眼光去观察事物,用数学的思维去思考倍的认识和角的分类,生活中的千千万万的物体都是抽象概括出来。韩老师通过拍节奏引入新课,让学生感知“倍”的认知。课堂上注重让学生在圈一圈,画一画的基础上,加深对倍的理解。在操作方面,老师要敢于放手,让学生经历知识的发生、发展的过程。通过一系列的活动,体会感受“倍”数什么时候改变,跟什么有关?

王彩萍老师整个课堂体现让学生在操作中观察问题,发现问题,解决问题的特点,重视学生再操作实践中建立教学模型构建知识体系。回顾锐角、直角和钝角及其度量直角的方法。互助合学中让学生认识平角和周角,以及探究五种角的特点和它们之间的关系。

通过检测,虽然取得一定成绩,但还有待解决问题需要重视。教研要坚持问题导向,教师的课堂教学能力是在发现问题与解决问题过程中提升的。协同教学模式的本质是构建多声对话的课堂,课前,教师协同备课很重要,课上,学生互助合作非常重要,唯有让学生在充分互助的基础上才能大面提高质量,特别是学生小组展示暴露问题,教师有针对性点拨非常重要。课后的教师集体研讨,再进一步明确已经发现问题是否得到解决。肯定成绩重要,明确问题,解决问题更重要。协同教学模式实施近一年了,有哪些值得肯定的方法, 有哪些做得不够方面,教师整个协同教学模式过程的设计,是否符合该模式设计意图,每个环节的操作要做什么,如何操作,用多少时间。小组合作学习如何开展?多个知识点如何设计问题?点拨展学环节学生小组如何展示,教师怎样点拨,组间如何互动?达标测学练习如何科学设计与实施?都需要学科组进行研讨。希望各学科组要认真组织教师学习第一期《卓雅文化耕耘之路》杂志上的协同教学模式文章,在理论指导下进行教学实践,让灵魂跟上行动的脚步。

五、年级组教研活动

除了展示课,还有各年级组为单位积极开展教研活动,组积老师们走进教室进行随堂听。

一年级组教研活动

一年级第七第八周主备为陈密老师,课题《认识图形(一)》。第七周周三教研时间,一年级数学全体成员集中备课室就本次课题对陈密老师的教学设计、课件提出了宝贵意见,之后陈密老师对其进行修改,形成新的教学资源。第八周周四上午主备陈密老师,随堂听汪美美老师、翁玉玉老师就修改后的教学设计和课间进行授课。

1.结合生活实际,充分利用生活中的实物作为教学用具,如:牙膏盒、魔方、茶叶盒、气球等,通过分一分、圈一圈、摸一摸、说一说等活动,精心组织学生学习活动。

2.以学生活动为主,让学生充分动用多种感官,在操作在自己感悟、获取、理解掌握知识。符合新课标精神。

3.活动少而精,以具有童趣的情境串连起来,学生活动充分,玩得快乐有序。

二年级组教研活动

邢燕萍老师的这节组内展示课整堂课思路清晰,环节紧凑,重难点突出,设计合理。邢老师通过对旧知识的回顾,牵引出本节课所学的内容——直角。学生通过比一比,折一折,画一画,深入了解了什么是直角?怎么判断直角?怎么折直角?怎么画直角?美中不足的是本节课缺少了学生之间的互助合学。

三年级教研活动

韩丽雪老师对《倍的认识》进行磨课,三年级组全体数学老师认真观课,课后进行点评交流,有几点做的非常好。

1.联系生活实际,让学生感受不一样的数学。

2.动手操作,充分发挥学生的主观能动性。

3.小组合作交流和探究,突破重难点。

通过这样的教学形式,一直延续下去,相信我们的教学会绽放光彩!

韩朝影老师《倍的认识》

韩朝影老师通过《倍的认识》是在学生学习乘法、除法,知道几个几的基础上进行学习的,本节课初步认识倍的意义,知道几个几与几份、倍之间的关系。

1.情境引入,激发兴趣。在教学的过程中,宋老师利用课本中的情境图,通过观察胡萝卜、白萝卜和红萝卜的数量,让学生找出它们之间的关系。两个数量之间的和与差关系是学生已有的知识经验,由此引入两个数量之间的一种新的关系,倍的关系。

2.重视让学生用圈一圈,动手操作来理解几份与几倍之间的关系。在教学过程中,老师让学生把胡萝卜看做一个整体,圈一圈,然后让学生观察,红萝卜有这样的几份,把几份与几个几联系起来,突破对于倍的理解。从而得出,红萝卜的根数是胡萝卜的3倍。

吕俊杰老师《倍的认识》

吕俊杰老师的随堂听课,注意数形结合,理解“倍”的概念。在课上老师非常注意进行数形结合思想的渗透,例如:她在教学中引导学生数水果,摆水果,圈水果,把“倍”的认识转化成几种水果的关系,使“倍”的概念的感知和理解从生活中的实际物体的个数入手,使抽象的概念直观化、形象化、简单化。接着李老师又让学生圈一圈三种颜色的圆片,从实物转化成寻找图形之间的关系,表示数量之间的关系。整个过程都反映出数形结合思想的渗透。学生在潜移默化中受到数学思想的熏陶。这样的数学教学循序渐进,简单易懂,学生的学习既轻松又高效。重视操作活动,积累活动经验教师精心设计教学环节,创造机会,让学生在操作中探索,在探索中积累经验,学生获得了丰富的感性认识,使抽象的知识具体化、形象化。

这一节课时的内容由韩丽雪老师为主备,韩朝影老师和吕俊杰老师为随堂听。在大家的共同努力下,最终打磨出精品课堂。

四年级组教研活动

周三早上第二节课,王彩萍老师上《角的分类》概念主题课。这一课设计巧妙、思路清晰、教学目标符合要求、注重探究、重视操作,对教材理解全面、深刻。优点:

1.教学重点突出。运用多媒体的课件活动角,将一条边固定,另一条边旋转,形成大小不同的各种角。通过这样动态显示,将那些看似静止的事物活动起来,化静为动,直观的感知平角的形成过程,形象具体,从而突破难点。周角的认识让学生带问题进行小组合作,自主探究学习周角。

2.让学生亲身感受角的形成过程让学生充分感知、经历平角和周角的形成过程。教师充分鼓励学生说出自己的意见,表达自己看法。

王彩萍老师反思及和年级组成员教师研讨可以改进的地方有:

1.复习环节,注意时间的调控。

2.展示平角、周角的形成过程更清晰点。

3.从平角过渡到周角时动画演示的角,考虑换个动画效果,或者是更换成实物展示。

随堂听小结:

1.本节课老师通过实例让学生了解有很多种角,通过学生的自主探究、自学教材中的内容,培养了学生自主探究的学习能力。

2.在角的分类教学中,平角和周角是重点,也是难点,学生容易把他们和直线、射线混为一谈,所以在教学时教师紧紧抓住角的特点讲解平角和周角的特殊性,并注重和直线、射线进行对比区别,教学效果好!

五年级组教研活动

陈秀屏老师为六楼展示课磨课《循环小数》

符文颖老师《商的近似数》

10月19日,符文颖老师精心准备,多次修改教案和完善课本,为主备课《商的近似数》做好充分准备。为了呈现一节好的课堂,需要探索,加强练习这一环节,三小数学老师通过“主备—磨课—展示—随堂”这样的教研模式,引领教师们在课堂上的成长。优点:

1.本节课目标明确,符合学生的认知特点:

2.前置小研究设计简单、根本、开放,由旧知引入新知,设计有梯度、容易接受。

3.教师给学生充分的思考讨论时间,体现学生学的主体地位。建议:小组展示时,学生语言表达能力需长期练习,给孩子更多展示的机会,使其展示时更加自信。符文颖老师的《商的近似数》一课,教师能抓住学生认知特点,设计有梯度的前置小研究,鼓励学生在探究中,自己发现问题解决问题。

符丽宾老师随堂听《商的近似数》

符丽宾老师在教学上给学生有独立的思考能力,教学中每一个问题,都会一一给孩子们讲解,当别人讲解,还要学会倾听。

符老师的这节《商的近似数》这课的教学设计充分体现了“先学后教、精讲多练”的教学模式,目标制定明确、具体,切合教学实际,自学指导的提出能有效地指导学生的学习,学生能充分自主学习,能在教师有效地指导下,进行思考、实践、发现新知,达成教学目标,教学效果明显。在辅助环节的教学中,教师直入的教学目标,并进行有效地指导,尤其值得一提的是教师用填空的形式,"看()位进行四舍五入,表示计算到()"直奔本课教学的重点,也是需要重点指导。

六、结束语

每一节课,都有自己教学的科学,也有艺术,水平越高的课堂,艺术成分越多,创造性要求也越高。因此理想的课堂教学与现实总有差距,我们研讨的是一个永恒的话题,不能停下的是我们实践的脚步。

相信,在追寻理想课堂的过程中,我们能看到更加美丽的教育风景,享受到有意义的教育幸福。相信,在我们的日常教学中只要老师多一份智慧,多一份创新,我们的教学之花一定会绚丽多彩。

供图:各年级组老师 编辑:黄朝萍 审核:邢增燕

版权所有:Copyright 2020 © All Rights Reserved.

新创技术 琼ICP备19003989号-1 文昌市第三小学