共筑教育梦

文昌市第三小学

在教育的浩瀚星空中,每一位教师都是一颗独特的星辰,散发着自己的光芒。而“青蓝师徒结对”活动,恰似一条璀璨的星河纽带,让经验与活力交融,智慧与热情碰撞。

2025年3月20日(星期四)上午第一节课,严瑜老师听师傅林师华组长带来的《青山处处埋忠骨》第一课时。

教学伊始,林老师通过播放抗美援朝战争纪录片片段,迅速将学生带入历史情境,让学生直观感受到战争的残酷,为理解毛岸英牺牲的悲痛及毛泽东的抉择做好铺垫。字词教学环节,林老师注重引导学生自主识字,运用“国家智慧中小学平台”,采用联系上下文、结合生活实际的方法,帮助学生理解“踌躇”“黯然”等词语,加深记忆。

在初读课文、梳理脉络时,林老师给予充足时间让学生默读思考,鼓励学生用简洁语言概括主要内容,锻炼学生的概括能力。同时,林老师适时引导,梳理出文章围绕毛岸英牺牲后毛泽东的内心活动展开的思路。

在学生回答问题时,林老师应给予更多鼓励性评价,进一步激发学生的积极性。整体而言,这堂课教学目标明确,环节紧凑,为第二课时深入探究人物情感奠定了良好基础。

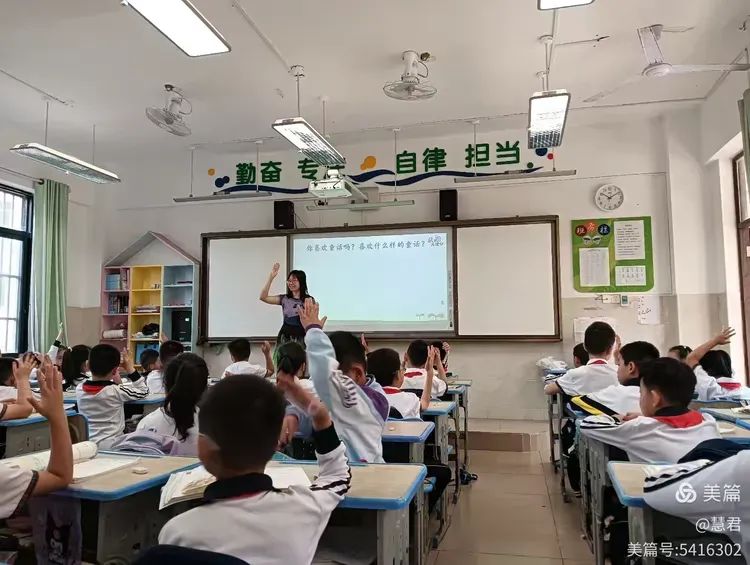

3月21日(星期五)上午第二节,林师华组长聆听了徒弟严瑜老师带来的第9课《古诗三首》,在这节课中,严老师先带领孩子们复习了《从军行》,接着开启对《秋夜将晓出篱门有感》的学习之旅。课堂上,她展现出深厚的文化底蕴,将古诗与历史知识完美融合,为孩子们开启了一扇通往诗意世界的大门。

在复习《从军行》时,严老师通过讲述边塞的艰苦环境,让孩子们感受到戍边将士的壮志豪情;有了复习时的情感铺垫,严老师在《秋夜将晓出篱门有感》的教学中,她又借助南宋的历史背景,让孩子们体会诗人陆游的爱国情怀。她没有简单地逐字逐句讲解,而是引导孩子们自己去发现、去感悟,让他们在思考中理解诗意、领悟诗情。孩子们在她的引导下,仿佛穿越时空,与诗人对话,进入诗境,感受着诗中的喜怒哀乐。

这堂课深刻感受到严老师对教育的热爱和对学生的用心。她用自己的智慧和热情,让古诗教学变得生动有趣,让孩子们在轻松愉快的氛围中学习知识、陶冶情操。这样的课堂,不仅传授了知识,更培养了孩子们对传统文化的热爱,为他们的成长奠定了坚实的基础。

3月21日(星期五)上午第三节,云曼芬老师聆听徒弟杨昭福老师第四单元例3:《用7-9的乘法口诀求商解决问题》,这堂课让人眼前一亮。

一、教学目标明确,重点突出。

本节课的教学目标清晰明确,即让学生掌握用7-9的乘法口诀求商的方法,并能够运用这一方法解决简单的实际问题。在教学过程中,教师紧扣这一目标,通过丰富的例题和练习题,让学生反复练习,加深了对乘法口诀和除法运算的理解。

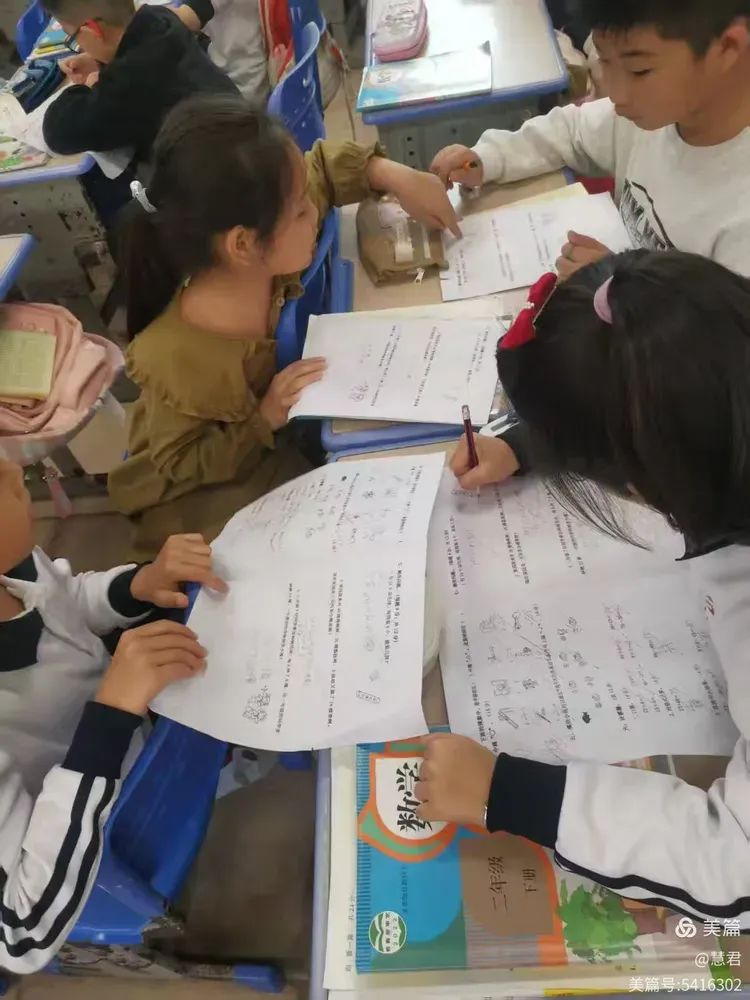

二、小组合作,激发探究热情。

本节课的一大亮点是小组合作学习的运用。教师将学生分成若干小组,每个小组围绕一个实际问题展开讨论和探究。通过小组合作,学生们能够相互启发、相互补充,共同寻找解决问题的方法。这种学习方式不仅激发了学生的探究热情,还培养了他们的团队协作能力和沟通能力。

三、情境创设,贴近生活实际

为了让学生更好地理解乘法口诀和除法运算的实际应用,教师精心创设了一系列贴近学生生活实际的情境。例如,通过模拟购物场景,让学生计算商品的单价或总价;通过分配物品的问题,让学生理解平均分的概念。这些情境不仅生动有趣,还让学生深刻体会到数学与生活的紧密联系。

四、练习设计合理,层次分明

本节课的练习设计非常合理,既有基础题也有提高题,层次分明,满足了不同层次学生的需求。通过反复练习,学生们不仅巩固了所学知识,还提高了自己的计算能力和解决问题的能力。同时,教师还注重练习的反馈和纠正,及时帮助学生发现并改正错误。

3月21日(星期五)上午第三节,梁意雅老师聆听徒弟陈太春老师执教《中国美食》第一课时,陈老师在小组合作方面,学生在设计美食套餐等活动中,积极交流,思维碰撞,不仅巩固了识字,还锻炼了团队协作能力。陈老师引导也很到位,适时鼓励与引导,让小组活动有序开展。

而在引导方面,陈老师能运用多样识字法,如形声字、偏旁归类识字等,还创设生动情境,以美食视频、任务驱动导入,激发兴趣。整堂课氛围活跃,学生收获颇丰。

3月21日(星期五)上午第三节,杨昭福听师傅云曼芬老师授课《用7、8乘法口诀求商》。

云老师本课的教学目标明确,学生在实际问题中掌握口诀求商,发展思维与应用意识。教学内容贴合教材和学情,借助实例突出重点、突破难点。

教学方法多样,讲授清晰,讨论热烈,问题引导有效。教学过程流畅,导入自然,新授重引导,练习有层次,小结抓重点。

云老师表现出色,教态亲和,组织能力强,学生参与度高,效果良好。

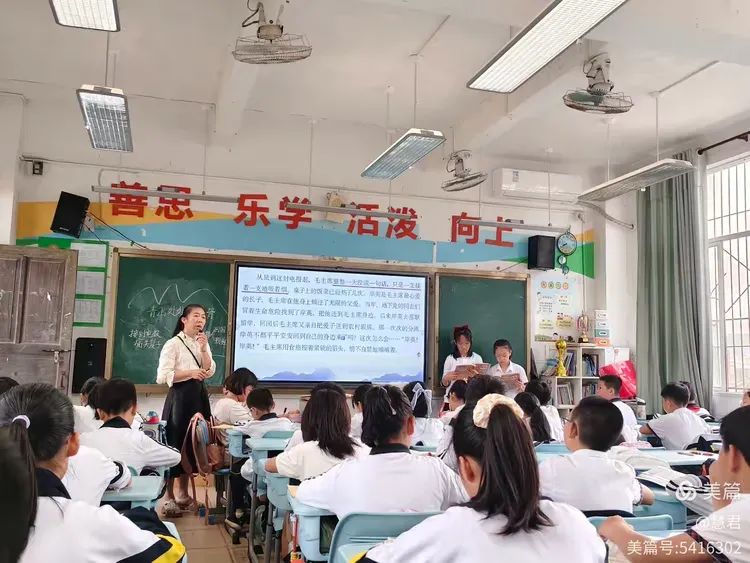

3月21日(星期五)下午第一节,蒋慧君老师聆听了师傅李文燕教导第9课《古诗三首》,本课燕教导先带领孩子们回顾上节课学的《从军行》,再让学生课外拓展朗读有关的边塞诗,再次深化学完《从军行》的主题,感受边塞战士保家卫国的豪情壮志,接着开启对《秋夜将晓出篱门有感》的学习之旅。课堂上,李教导先从题目入手,让学生从题目猜古诗内容,再大胆放手学生自由朗读古诗,对子间借助注释理解古诗意思,然后老师再和学生一起理解古诗意思。老师先从第一句“三万里河东入海,五千仞岳上摩天”,引导学生体会诗句运用夸张手法描绘出黄河奔腾东流入海的磅礴气势以及华山高耸入云的雄伟壮阔,感受祖国山河的壮丽。再到后两句“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年”,燕教导再补充北宋灭亡、金兵入侵,南宋统治者偏安一隅等历史背景资料,又让学生复习回顾上学期陆游写的《示儿》,让学生理解遗民在金兵铁蹄下的悲惨生活以及对南宋朝廷收复失地的殷切期盼。在一遍一遍的诵读下,体会遗民的痛苦绝望与年复一年的煎熬等待,感受诗人陆游忧国忧民的爱国情怀。

李教导课堂上大胆放手,她用自己的智慧和热情,让古诗教学变得生动有趣,让孩子们在反复的诵读中感受诗人描写这首诗的情感。

3月21日(星期五)下午第一节,陈太春老师聆听师傅梁意雅老师的语文园地三识字课,收获颇多。

课上小组合作超有趣。梁师父让大家分组讨论词语联想的食物,组员们争着发言,有的说甜津津的棒棒糖,有的讲酸溜溜的柠檬。交流时,大家相互启发,想出好多食物。

小组展示环节,代表们自信分享成果。遇到分歧,还会一起讨论。比如说到“油腻腻”,有的觉得是炸鸡,有的认为是油条,最后在交流中达成共识。梁师傅在旁边细心观察,适时引导。她会鼓励内向的同学发言,也会帮思路卡住的小组打开思路。这堂课让我明白,小组合作能充分调动学生积极性,培养合作与思维能力,对教学帮助极大。

3月24日(星期一)下午第二节,李文燕教导聆听徒弟蒋慧君老师第10课《青山处处埋忠骨》第二课时,在“艰难抉择”部分的教学时,讲老师主要聚焦毛主席在面对毛岸英遗骨是否归葬国内这一艰难抉择时的内心世界,通过对毛主席动作、语言、神态的细致描写,展现出他常人的情感与伟人的胸怀,让学生从中学习通过人物描写体会内心的语文要素。

老师在教学中,十分注重引导学生抓住关键语句,通过品析人物的动作、语言、神态来体会毛主席的内心。例如,在讲解“毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋”这一语句时,教师引导学生关注“站、仰、望”这一系列动作,让学生想象毛主席做出这些动作时的心理,感受他对儿子深切的思念与不舍;从“强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋”的神态描写中,体会他作为父亲,面对儿子牺牲这一噩耗的巨大痛苦,学生能深刻感受到毛主席作为平凡父亲的一面,体会到他对儿子浓浓的爱。

对于“儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧!”这句心理描写,教师引导学生换位体验,理解这是一个父亲最朴素的愿望,体现了毛主席对儿子的愧疚与思念。而“他若有所思地说道:‘哪个战士的血肉之躯不是父母所生?不能因为我是主席,就要搞特殊。不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗?岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子,就尊重朝鲜人民的意愿吧。’”这段话,教师通过分析语言描写,让学生明白毛主席从国家大局出发,强忍丧子之痛做出艰难决定,展现出伟人的宽阔胸怀。

不过,这堂课在教学中也存在一些可以改进的地方。在引导学生体会人物内心时,部分分析稍显表面,对于一些深层次的情感挖掘不够。比如,在讲解毛主席做出决定的艰难时,可以引入更多当时的历史背景资料,如抗美援朝战争的意义、中朝两国的关系等,帮助学生更好地理解毛主席不仅是一位父亲,更是国家领导人,他的决定背后有着深远的考量,这样能让学生更深刻地体会到毛主席抉择的艰难与伟大。

此外,在课堂互动中,留给学生自主思考、发表独特见解的时间略显不足。可以组织小组讨论,让学生围绕“如果你是毛主席,你会如何抉择”这一话题展开交流,激发学生的思维,加深他们对课文的理解,在讨论中进一步感受人物内心的矛盾与挣扎。

这堂课让我认识到,在语文教学中,通过人物的神态、动作、语言等细节描写体会人物内心是非常重要的教学方法,但要引导学生深入理解,还需教师巧妙引导,合理运用资料,给予学生充分的思考空间。

3月24日(星期一)下午第一节,林文霞老师听林雪娇老师授课《语文园地三》口语交际课。整节课孩子们兴趣高,课堂气氛好。林老师在讲授新知时注重条理清晰、重点突出。课堂上互动形式多样,充分调动了每一位学生的积极性。既有师生互动,教师始终以亲切的态度、鼓励的眼神与学生交流,认真倾听每个孩子发言,及时给予反馈,或肯定表扬,或引导补充;又有生生互动,小组讨论环节热闹而有序,孩子们围坐在一起,你一言我一语,分享着自己的梦想,在交流碰撞中激发更多灵感。此外,还有面向全体的展示互动,各小组推选代表上台展示,其他同学认真倾听、评价,既锻炼了台上学生的表达胆量和表现力,又培养了台下学生的倾听习惯与评价能力,真正实现了全员参与,让口语交际的课堂充满活力。

3月24日(星期一)上午第二节,徒弟张晓敏听师傅黄云老师讲授的《端午粽》第二课时。这堂课在教学内容、教学方法、课堂互动以及文化渗透等方面都有可圈可点之处。

在教学内容的处理上,黄云老师目标明确,重难点突出。对课文中关于粽子样子、味道、种类的描写,进行了细致的分析。比如在讲解“粽子是用青青的箬竹叶包的,里面裹着白白的糯米,中间有一颗红红的枣”这个句子时,通过引导学生观察实物、图片,让学生直观感受到了粽子的外形特点,同时也加深了对“青青的”“白白的”“红红的”这些叠词的理解和运用,体会到了语言文字的生动性和准确性。此外,对端午节吃粽子习俗由来的讲述,丰富了学生的文化知识,让学生对传统节日有了更深入的认识。

教学方法灵活多样是这堂课的一大亮点。在朗读教学方面,采用了范读、自由读、齐读。课堂互动方面,老师积极引导学生参与,鼓励学生发表自己的见解。

在小组讨论环节,学生们分工合作,共同完成学习任务,培养了合作学习的能力。

3月25日(星期二)下午第二节课,严瑜老师听师傅林师华组长的课——《军神》(第二课时)。在此次听课中,师父林师华组长的教学设计十分精妙,以核心素养为导向,构建学习任务群。课堂伊始,通过复习回顾,引导学生快速进入学习情境,巩固上节课对刘伯承初步印象的同时,自然引出本节课从沃克医生角度深入探究刘伯承被称为“军神”的原因。

在教学过程中,老师注重引导学生自主思考。让学生默读课文,圈画批注沃克医生发现刘伯承是军人以及称其为“军神”的关键语句,分析沃克医生的动作、语言和神态描写,体会其心理变化 ,如从沃克医生“愣住”“闪出惊疑的神情”等神态,感受他对刘伯承身份的惊讶与疑惑。同时,组织小组合作交流,鼓励学生分享观点,碰撞思维火花,课堂氛围活跃。

老师还利用查找AI“术中刘伯承”的影视片段,适时补充背景资料,帮助学生更好地理解故事发生的时代背景,深刻体会刘伯承的坚毅精神。通过课文学习,帮助学生了解“正面描写”与“侧面描写”,为单元习作打好基础。

整堂课目标明确,环节紧凑,充分体现了学生的主体地位,让学生在语言实践中感受刘伯承的“军神”风采,是一堂极具学习价值的好课。

3月25日(星期二)上午第四节,林小丽老师听王荣春老师授课《解决问题》听课感想:

本节课教学环节设计精妙,以“知道了什么—怎样解答—解答正确吗”串联解题过程,层层引导学生审题、画图分析、验证,渗透解题逻辑。紧扣“求56元里有几个8元”,引导学生理解除法意义,将数学知识与生活购物场景结合。“解答正确吗”环节渗透检验习惯,既传授知识,又培养严谨思维,让学生在解决问题中深化对除法的应用,是注重知识与能力培养的高效课堂。

3月25日(星期二)下午第一节,王荣春老师听林小丽老师的《密卷错题分析》,林老师教学方法科学合理,先让学生自主改错,培养独立思考能力,针对出错集中题型,能精准剖析根源,抓住概念理解和能力短板。小组讨论环节,引导学生思考审题步骤,注重思维训练。后续计划从生活联结、直观操作入手,方向明确且实用。整堂课以学生错题为本,关注学生知识漏洞与能力提升,对学生学习助力极大,是一堂扎实的错题分析课,值得学习借鉴。

3月25日(星期二)下午第一节课,陈玉君老师在一(7)班听符燕老师授课《树和喜鹊》第一课时。符燕老师以活泼的儿歌导入,迅速抓住学生的注意力,引出课题。初读环节,符燕老师先范读,再让学生自由朗读、检查预习,扎实地完成字词初认。字词学习中,结合生活实例理解“孤单”,学生不仅掌握字词,语言运用能力也得到提升。在段落教学上,教师引导学生关注“一棵树”“一个鸟窝”“一只喜鹊”这些数量词,感受树和喜鹊最初的孤单,又通过对比,让学生体会树和喜鹊有了邻居后的快乐。

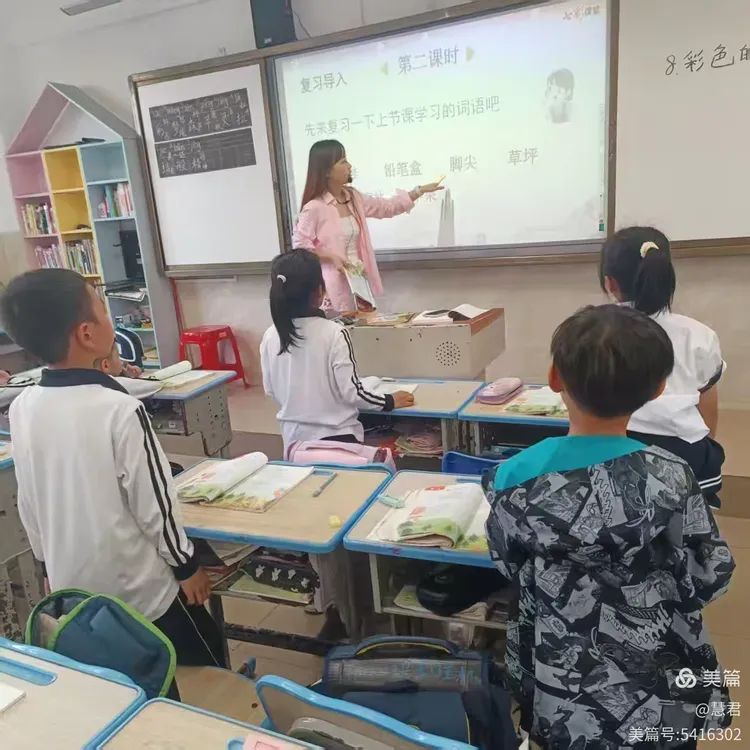

3月26日(星期三)上午第三节课,张美艳老师到二(9)班听刘智琪老师执教《彩色的梦》第二课时。教学过程流畅,首先复习词语导入,复习词语是以小组抽读的形式呈现。紧接着引领自学,先以男女生对读的形式进入自学环节,自学目标明确,找出第三小节中的景物,指名说一说,再让孩子结合图片说一说森林里还有什么。在互助合学中,活动一:小组成员找一找第三小节的动词,上台汇报,上台汇报后,刘老师又引导大家发现一个比喻句。活动二学习第四自然段,想一想我的梦境中还会有什么,刘老师善于引导学生展开想象,并且通过多种方式指导学生朗读。达标测学有两道题,第一题是比一比,选词填空。主要是检查学生生字词的掌握情况,通过测试,检测到学生的生字词掌握得很好。第二题,是课后的习题,检查学生的写话能力,看来很多孩子都能够完成。最后刘老师归纳梳学,梳理了整节课的知识点。刘教师板书设计突显教学目标,教态自然大方,极具亲和力,像是孩子们的大姐姐一样,在课堂中跟孩子们一起畅游知识的海洋。

3月26日(星期三)下午第二节课,刘智琪老师到二(6)班听张美艳老师授课《中国美食》第一课时。

美艳老师充分发挥了国家智慧中小学平台的资源优势,对教学素材进行了精心整合。在启智引领环节,利用平台上的视频展示《中国美食》,孩子们兴趣高,课堂气氛活泼、发言非常积极。同时创设多种情境、理解字词的意思,教师注重引导学生自主识字,运用“国家智慧中小学平台”,采用结合生活实际的方法,帮助学生理解“炸酱面”“爆炸”等词语,加深记忆。归纳识字方法时,教师给予充足时间让学生思考,小组合作展示,鼓励学生用 简洁语言概括识记的方法,锻炼了学生的语言表达能力。

学生回答问题时,教师给予了许多鼓励性评价,创新利用了 学习效果评价表,很有新意。这堂课教学目标明确,环节紧凑, 通过开展小组讨论、师生评价等互动环节,使学生在参与中体验,在体验中学习。

3月26日(星期三)下午第一节,李钰老师在一9班听师傅陈晓欣老师授课《端午粽》第二课时。这节课我关注到了写字教学的亮点。针对“肉”“吃”二字,陈老师采取趣味与实用结合的策略。课堂中,通过展示“肉”和“吃”的甲骨文,讲解它们从象形到现代汉字的演变,激发学生兴趣。讲解“肉”时,点明笔顺先竖后横折钩,内部两人左右分布,提醒间距均匀;讲“吃”时,突出口字旁位置偏上,右部“乞”的横折弯钩转折处要自然。

教师先示范,学生书空后临摹,同时强调坐姿与握笔姿势。完成书写后,组织小组互评,挑选优秀作品展示,及时表扬书写规范、美观的学生,增强其自信心与书写积极性。

3月27日(星期四)上午第二节,生平顺老师听师傅韩文师老师授课的第七模块第一单元She couldn't see or hear。在上课开始时,师傅对学生们近来的学习状况进行总结,让学生反思自己的不足,调整状态。接着对第七模块第一单元进行授课。在授课过程中,师傅语速适中平缓,讲解详细。在怎样读2003和1880这样的年份,怎样写句子,还有句型的扩展方面,讲解详细,引导学生,试着说出句子,加强学生对句型知识点的理解。在今后的教学中,我也要学习师傅,注重对语法点的扩展,引导学生练习句型,这一教学方式,让让学生对知识更理解,记忆深刻。

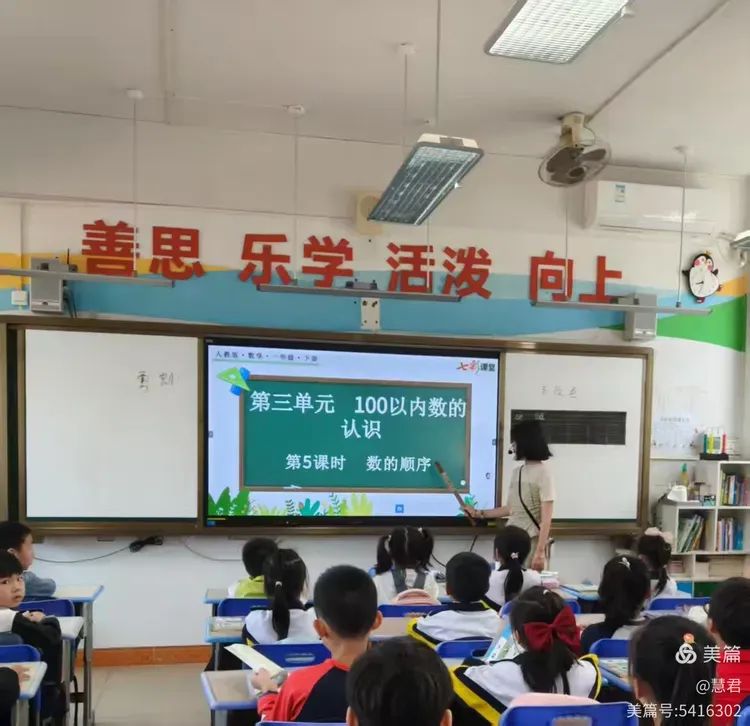

3月27日(星期四)下午第二节,陈密老师听欧老师上的《数的顺序》是一年级下册的内容,这节课是在学生学习了100以内的数的基础上进行的本课通过让学生填写、整理百数表进一步理清数的顺序,巩固认数知识,发展学生的数感。欧老师从学生的实际和学习需求出发用好教材,抓实细节,较注重数数和数感的培养。

3月27日(星期四)下午第二节,黄云老师听了张晓敏老师执教的《端午粽》。张老师先复习本课词语,以开火车方式、对子方式、全班齐读方式复习巩固;其次全班齐读课文,通过小组合作讨论粽子的样子,组员汇报各自任务,老师小结。整堂课都在有序地进行,学生开心地学习。

3月28日(星期五)上午第一节,林师华老师听严瑜老师上的试卷分析课,感受颇深。

1.严老师先从学生学习难处入手,先讲课外阅读。在讲解时,严老师利用做得好的同学的卷子,引导学生分析答题技巧,并且让学生在讨论中、反思中、老师的指导中,懂得先分析,再总结,掌握阅读的方法。

2.习作指导方面,老师结合学生在本次大作业中出现的问题指导,又让小组互相指导,在试卷上先修改习作题目,接着再学生在试卷上用红笔修改作文。这样的课堂实实在在,学生学有所得,正应了那句“授人以鱼,不如授人以渔”。

3月28日(星期五)上午第一节,蒋慧君老师聆听师傅李文燕教导的《青山处处埋忠骨》一课,老师教学思路清晰,紧扣教学目标,通过引导学生分析文本,深入体会了毛主席的情感变化,落实了语文要素。同时,注重知识的拓展延伸,让学生在了解历史背景的基础上学习课文,丰富了学生的知识储备。课堂上老师给予学生自主思考和讨论时间充分,通过对子间的交流,让学生大胆发表自己独特见解,提升学生的思维能力。此外,老师在朗读指导更细致,多样化,让学生在不同朗读训练中更深刻地感受情感。

3月28日(星期五)上午第一节,欧烜妙老师听了陈密老师的《比较大小》。

陈密老师教学目标清晰,不仅让学生学会比较100以内数的大小,还注重培养学生的观察、分析和表达能力。课堂中,学生在多样的活动中,逐步掌握比较大小的方法,教学目标达成度高。

陈密老师借助小棒、计数器等教具,将抽象的数字具象化。比如,在比较32和29的大小时,通过在计数器上拨珠子,让学生清晰看到不同数位上珠子数量的差异,理解“十位数字大的数更大”的原理。

陈密老师还创设“哪个同学的铅笔多”的情境,自然引出比较大小的需求,让学生体会数学与生活的紧密联系。

这节课课堂互动频繁,陈密老师组织学生进行小组讨论,鼓励学生分享比较大小的思路。

练习环节,陈密老师设计了判断题、填空题、游戏等多种形式,针对性强。

3月28日(星期五)上午第二节,陈晓欣老师听李钰老师授课《端午粽》。本堂课李老师重点教授第二、三自然段,老师让学生用多种方式朗读,学生一边读,一边就能感受到文字的魅力,对课文理解得也更透彻了。接着,老师引导学生了解外婆包的粽子花样很多,帮学生搭建起了理解课文的框架。

小组交流“任选红枣粽、红豆粽和鲜肉粽是怎么样的”,学生能自己选择想讨论的粽子种类,一下子就激起了他们的好奇心。大家你一言我一语积极讨论,既锻炼了合作能力,表达能力也得到了提升。小组展示环节,给了学生一个展示成果的机会,让他们更有自信了。

3月28日(星期五)上午第三节,林雪娇老师听师傅林文霞老师授课《沙滩上的童话》第一课时。

这节课有以下几个亮点:

1.情境导入,激发兴趣:以童话插图猜题目、分享喜爱的童话切入,贴合低年段学生兴趣特点,快速调动学习热情,为课文学习营造童话氛围。

2.扎实落实基础训练:字词学习环节紧扣“我会读”,关注生字词认读,符合第一课时夯实基础的教学目标,为后续阅读奠定基础。

3.朗读训练有序推进:从自由读课文到检测朗读,再到教师范读,层层递进,既培养学生自主阅读能力,又通过教师示范引导学生感受文本语感。

整堂课立足第一课时目标,扎实完成字词与朗读基础教学,若在环节设计的趣味性、学生互动深度上进一步优化,课堂会更生动高效。

3月28日(星期五)上午第三节,符少灵老师听了徒弟符静老师的《猫》,这堂课教学组织合理有序。符教师运用多种方法指导学生读书,比如引导学生抓住关键词句,通过有感情地朗读体会作者对猫的情感,让学生在朗读中感悟文本魅力。学生们学习热情高涨,读书时全情投入,能通过语调变化展现猫的不同特点。小组合作学习环节设计巧妙,学生仿照特定句式梳理大猫性格特点,在交流中思维碰撞。但小组讨论时间把控还有提升空间,若能更精准安排,学生可更充分交流,课堂效果会更理想。

3月28日(星期五)上午第二节,陈太春老师听梁意雅师傅讲《彩色的梦》第一课时,收获满满。

课堂导入巧妙,用多彩图片引出课题,一下抓住同学们的目光。识字教学是亮点,梁老师用形声字规律、熟字换偏旁等方法,让生字学习轻松有趣。小组讨论时,同学们积极交流,学习热情高涨。梁老师语言亲切,像和同学们聊天,大家都爱回答问题。她时刻关注每个同学,有人答对就表扬,答错也耐心引导,课堂氛围特别好。

这堂课,同学们不仅认识了生字,还对课文充满好奇。梁老师把知识教得生动,把课堂变得活跃。我从这节课学到了很多教学方法,

3月28日(星期五)上午第三节,梁意雅老师听徒弟陈太春老师《彩色的梦》第一课时的教学。

这堂课教学设计精巧,令人眼前一亮:

1.开篇以趣味想象导入,迅速抓住二年级学生的注意力,拉近学生与文本距离。小组合作贯穿始终,认读生字环节,小组分工明确,互帮互助,充分发挥学生主体作用,展示环节也展现出学生的学习热情与自信。

2.生字教学方法多元且实用,形声字讲解深入浅出,引导学生自主发现规律;“加一加”激发学生思维活跃度,比拼中强化记忆;动作演示生动形象,让生字学习告别枯燥。

3.巩固练习趣味盎然,猜字谜游戏寓教于乐,小组互批及时查漏补缺。整节课紧扣低年级学情,以小组之力推动教学,让生字学习扎实又有趣,为课文学习铺就坦途。

3月28日(星期五)下午第一节,符静老师聆听师傅符少灵组长讲授《猫》一课。

老师从单元导读入手,紧扣“可爱的动物,我们的好朋友”主题,引导学生联系生活谈对猫的印象,自然引入老舍先生的《猫》。教学环节环环相扣,先让学生自读课文,检测字词时关注多音字与词义理解,为读懂课文奠基。通过找关键句,学生快速抓住大猫“古怪可爱”、小猫“淘气可爱”的特点。合作学习与思维导图的运用,有效帮助学生梳理文章脉络,培养逻辑思维。在教学互动方面,教师提问精准,充分调动学生积极性,学生踊跃分享对猫的印象。小组合作时,学生参与度较高,思维得以碰撞。教师对学生反馈及时,能给予恰当引导与肯定。

3月28日(星期五)下午第一节,李莹老师听师傅张晓明老师讲授“多一些、多得多、少一些、少得多”这节课,我收获颇丰。课堂伊始,张老师借助教室里师生人数对比,引导学生直观感受数量差异,迅速吸引学生注意力。授课时,课堂氛围十分活跃。此外,张老师能及时对学生的回答做出鼓励性评价,增强了学生的学习积极性。整堂课寓教于乐,不仅锻炼了学生的表达能力,还培养了他们的数感。总体而言,这堂课生动有趣,将抽象知识具象化,对我的教学有着积极的启发。

教育是一场漫长的修行,“青蓝师徒结对”为教师们搭建了成长的阶梯。师傅的关怀与鼓励,如春风化雨,滋润着徒弟的成长之路;徒弟的朝气与创新,也为师傅带来新的启发与思考。他们携手并肩,在教育的征程中,为学生点亮知识的明灯,传递着对教育事业的热爱与执着。

版权所有:Copyright 2020 © All Rights Reserved.

新创技术 琼ICP备19003989号-1 文昌市第三小学